致敬,我们的生命守护者

核心提示

他们,未必是亲人,却比亲人更了解你的健康状况;他们,未必是友人,却比友人更明白你的病痛苦恼;他们,未必是师长,却比师长更能够解开你的焦虑困惑……

他们,是无影灯下见证生命奇迹的“刀尖艺术家”;他们,是在偏远乡村传递仁心仁术的“健康守门人”;他们,是传扬岐黄之术的“杏林中人”……

他们,是医者,是守护群众生命健康的白衣卫士,更是不断增进人民群众健康福祉的主力军。

2025年8月19日是第八个“中国医师节”,主题是“德馨于行,技精于勤”。本报记者走访了多位乡村医生、全国名中医、仁心医者,走进那些守护生命的滚烫瞬间,倾听他们的“医”路心声,感受他们的仁爱之心。

父女村医的接力守护

冯晶定期入户走访村民。(受访者供图)

冯晶定期入户走访村民。(受访者供图)

7月25日上午6时许,福州市永泰县城峰镇力生村村民王金枝一听到家门外有摩托车的声响,就知道是她盼的冯晶医生来了。

王金枝今年71岁,患有糖尿病、高血压、脑卒中等慢性病多年,需要长期服药。她的家在力生村蒲洋自然村的深山里,老伴前些年去世了,子女在外务工,上了年纪以后,每月到卫生所拿药成了一大难题。

“从家里走到卫生所要1个小时,天气不好的时候还不敢下山拿药,有时候药都续不上。”王金枝告诉记者。

“以后药吃完了就给我打电话,我帮你送到家。”2020年,冯晶得知王金枝的困难后,当即作出送药上门的承诺。五年来,只要王金枝的电话一打来,无论是酷暑还是严冬,她必定“赴约”而来。

“天气很热,身体有没有什么不舒服?有没有感到头晕?”一进门,冯晶一边询问王金枝的身体近况,一边扶着王金枝坐到餐桌边,为她测量血压。

“低压80、高压136,还不错。”看到王金枝血压指标比较稳定,冯晶露出了欣慰的笑容。随即,她拿出带来的药物,一边清点,一边向王金枝讲解起药品的用法:“降血压的苯磺酸左氨氯地平片一定要按时吃,血压才能稳定。这个控制血糖的阿卡波糖片一定要记得和第一口米饭一起吃,才有效果……”

“虽然是患病十年以上的老病号了,还是怕她错服、漏服药物,因此我每次来都要跟王阿姨把用药方法再重复一遍。”冯晶说,农村老人外出看病很不容易,很多人不识字,挂号、结算这些对平常人来说很容易的小事,对他们来说却是很困难的大事。“大家都是乡里乡亲,我跑远一点,多唠叨几句,就希望村民们能够走最近的路、花最少的钱把病看好。”

冯晶自小生长在永泰县城峰镇穴利村,她的父亲是穴利村家喻户晓的老村医冯春煊。50多年来,冯春煊无论是做常见病诊疗、康复治疗还是日常的健康科普,他都精益求精。为了保持每天24小时随时准备出诊的状态,他坚持不喝酒、不打牌、不远行。

“小时候我经常看到爸爸深夜出诊,有时一晚上出去四次,白天还要继续坐诊。我当时觉得爸爸当村医太辛苦了,我将来不要和他一样。”冯晶回忆说,她改变想法是在2015年。“后来爸爸年纪大了,那时经历了一场眼疾手术无法出诊。我虽然长期在卫生所帮忙,但不会看病。我只能看着前来求诊的乡亲们饱受病痛折磨,心里十分难受,便下定决心脱产到学校系统学习医学知识。”

冯晶在县医院跟诊学习,提升中医内科诊治技术。 (受访者供图)

冯晶在县医院跟诊学习,提升中医内科诊治技术。 (受访者供图)

2019年,冯晶拿到助理医师资格证,成为一名和父亲一样的乡村医生,负责守护穴利村和力生村两村村民的健康。

“以前看病找老冯,现在看病找小冯。”穴利村村民张春梅告诉记者,自己有高血压、腿脚不便,平时身体哪里不舒服了,就会去找冯晶。

“小冯细心又负责,药价也合适,而且小冯医生还给我们慢病患者开健康处方,教我们做健康餐,鼓励我们尝试感兴趣的运动。”张春梅说,过去她饮食口味重,吃药不规律,因此血压控制得不好,“这两年按小冯医生的健康处方调理后,不仅血压正常了,整个人的状态也比之前好了不少”。

在乡亲们的认可和信任中,冯晶渐渐感受到村医这份职业的魅力,也让她对这份职业有了更深的理解和更高的追求。

2021年7月起,冯晶每周抽出两个半天的时间到永泰县中医院随“全国基层名老中医药专家”蔡瑞锋主任跟诊学习,进一步提升中医内科诊疗技术。

“现在乡亲们不用跑城里,想开中药调理或者需要拔罐、刮痧等中医理疗,到卫生所找我就能一站搞定,又方便又实惠。”冯晶自豪地说。

脚下是最熟悉的土地,耳畔是最亲近的乡音。冯晶认为,与父亲相比,现在她有更多的学习机会、更好的工作环境,更幸运地成为县里第一批“乡聘村用”的乡村医生,“未来我一定会继续努力,像父亲一样尽职尽责,当好乡亲们的‘健康守门人’”。

全国名中医的守正创新

“找杜老看病,我才放心!”7月21日,走出福建中医药大学附属第二人民医院名医园,57岁的漳州市民林云凤长舒了一口气,脸上的神情也轻松了不少。

林云凤家住漳州,2013年曾因慢性支气管扩张久治不愈,便来榕向杜老求诊。一个月前,她在体检时发现自己空腹血糖高了,就马上约了杜老的门诊,来福州看病。

“经过一段时间的系统调理,我呼吸不畅、咳嗽不断的症状已经渐渐消失,体力也慢慢恢复,现在我做家务和简单农活都没问题。”她说。

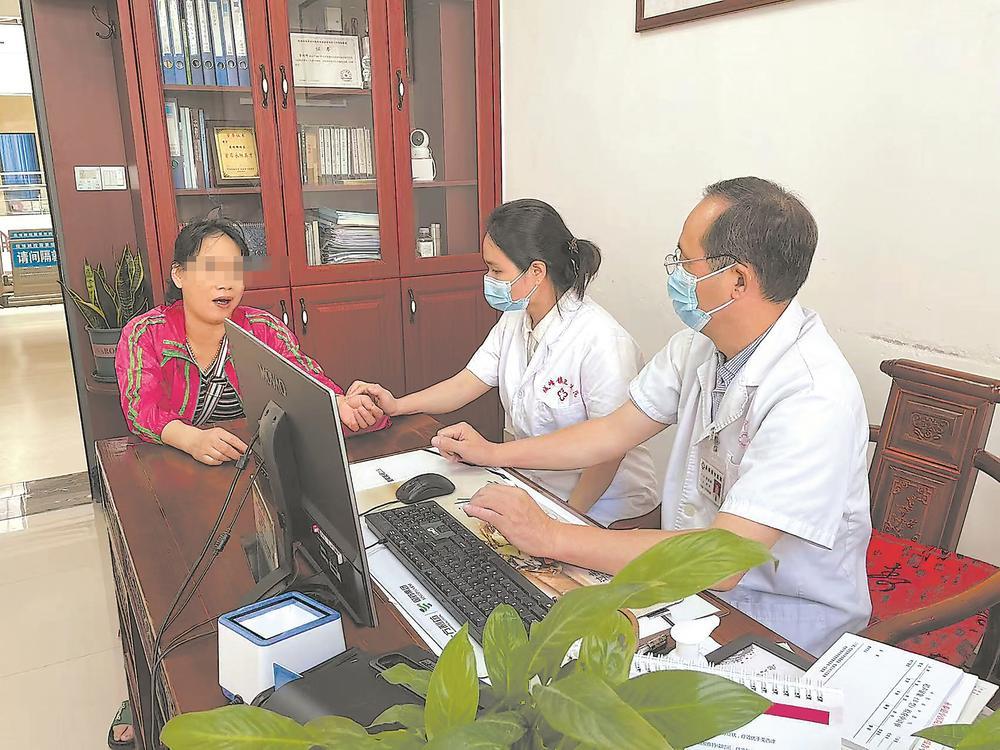

杜建和学生一起讨论患者治疗方案。

杜建和学生一起讨论患者治疗方案。

林云凤口中的杜老,就是躬耕杏林六十载的首批全国名中医、福建中医药大学教授、主任医师杜建。

1959年,杜建考入福建中医学院(后更名为福建中医药大学),是新中国培养的第一代中医师。他接受过传统中医药教育,又在下放闽北山区时接受中西医结合的训练。此后,他始终坚持用中医中药为民众治病,并在此基础上推陈致新,倡导中西医结合辨病辨证。

近日,记者走进设在福州国医堂由杜建首创的中医营养门诊,只见一侧放着古色古香的木质中式诊台,另一侧摆放着科技感十足的人体甲周微循环观测仪、人体成分分析仪和骨密度检测仪等现代检测仪器,中西混搭气息扑面而来。

“中医的发展,要与时俱进。”杜建笑着介绍说,过去中医诊疗讲究“望闻问切”,运用阴阳五行、经络脏腑、卫气营血、精气神等理论进行诊疗,现在中医也应该充分应用先进科技手段,使“四诊”更客观化。“譬如,经仪器检查后,我们可以告知患者人体各种成分占比的具体数据,并根据对应数据提出在饮食中补充哪些营养成分的科学建议,从而提高患者的认可度和依从性。”

除了诊断手段,杜建认为,当前在治疗上也需要实现中西医相结合。

他和记者打了个比方:中医治病是“军团作战”,就是中医里说的“君臣佐使”,有君主、臣僚及士兵和向导等,是整体作战的形式;西医诊断要求明确,治病讲究精准打击,犹如特种兵执行任务。

“如果能把中医的‘军团作战’与西医的‘精准打击’有效结合,用西医诊断方法明确诊断,再根据中医病因病机,结合中医证型,按君臣佐使组方遣药,可以明显提高疗效。”杜建说。

时隔五年,回忆起初次到营养门诊求诊时的情景,患者曾梅芳仍觉得历历在目。

“那时我刚刚做过子宫癌手术,错信‘发物不食’‘饥饿疗法’等观点,导致营养不良,身体非常虚弱。”曾梅芳回忆说,那时她是在家人的搀扶下,才能走到杜老面前。

见患者状况不好,杜建耐心地解释说:“肿瘤已经切除了,现在要抗击癌细胞,动物蛋白的作用是植物蛋白不能替代的。”他强调,适当摄入蛋白质,能够增强免疫力,鱼、肉、蛋都是优质蛋白的来源,“对气血亏虚的患者来说,小母鸡是很好的营养品。补充营养可以扶正,而不会助长肿瘤”。

“按杜老的方法,还真有效。”令曾梅芳意外的是,三周后复诊时,她就可以慢慢走到诊室。“我现在已经顺利地完成化疗,几年调理下来,精力、体力明显改善了。”她开心地说。

面对患者的赞许,杜建仍格外谦虚。他坦言,从医者仁心仁术最重要,“所谓‘仁心’就是要关心病人、有好的心肠;‘仁术’就是要医术精湛,有好的本领,才能守正创新,让中医药散发时代之光”。

2005年,杜建牵头在福建中医学院组建了全国首家中西医结合研究院——福建中西医结合研究院,开展中西医结合基础与临床研究。

“中医和西医是两套不同的理论系统,中西医结合研究的目的是用现代科学技术阐述中医。”杜建表示,当下在临床上已经证实中医药能改善临床症状和治愈疾病,希望未来能够用大数据将症状客观化,应用AI技术研究中医药在治疗疾病中所起的具体作用,让中医药更好地传承、创新和发展。

仁心医者的“隐形手术”

“来这里做手术来对了,真的不留疤痕,连伤口都几乎看不见,太神奇了。”8月8日,来福建医科大学附属协和医院(以下简称“协和医院”)胸外一科复查的福清女生陈莹难掩激动之情。

三个月前,34岁的陈莹慕名来到协和医院胸外一科求诊。她说,自己很爱美,在老家医院确诊肺癌早期时,得知常规胸腔镜手术需要在胸壁做2~3个切口才能将恶性结节切除,就对手术产生了抵触情绪。

“我从媒体上得知这里的医生用新技术开展肺结节切除手术,创伤面小、几乎不留疤,就决定过来手术。”陈莹说。

这项陈莹称赞不绝的新技术,就是协和医院胸外一科创新开展的“经乳晕旁隐匿型微单孔肺结节切除术”(简称“隐匿型微单孔肺结节切除术”)。

郑斌团队在为患者进行“经乳晕旁隐匿型微单孔肺结节切除术”。

郑斌团队在为患者进行“经乳晕旁隐匿型微单孔肺结节切除术”。

“相比以往在侧胸壁开切口的路径,该手术方式创新性地将切口隐藏在乳晕旁的自然皱褶处,利用不到3厘米的单一微小通道完成各种复杂肺切除手术,达到隐匿手术痕迹的效果。”协和医院胸外一科主任郑斌介绍说,这一创新不仅仅让患者外部伤口更美观,其内部创伤也更微小。

除了内外兼顾的“极致微创”,隐匿型微单孔肺结节切除术还有更多优势。譬如,结合使用的tubeless(无气管插管)技术避免了传统全麻插管对呼吸道的刺激,患者术后即刻清醒,恢复更快。患者术后24小时的疼痛评分可降低30%~50%,下床活动时间缩短至6~8小时,住院时间也压缩至2~3天。

“从患者的需求出发,让创伤更小、恢复更快的手术操作是外科医生的持续追求。”协和医院院长陈椿介绍说,虽然常规的单孔胸腔镜手术已较为成熟,但侧胸切口愈后的疤痕难以满足年轻患者对于外貌和生活质量的要求。“于是我们团队在确保肿瘤根治的前提下,开始探索更隐匿的肺结节切除手术。”

经过近两年的研究验证,2023年第一例隐匿型微单孔肺结节切除术在协和医院顺利完成。“在探索过程中,团队不仅突破了小切口的视野局限,实现了解剖上的精细化,还完成了包括开发加长型器械、改良吸引器、电凝钩角度等一系列创新。”郑斌说。

记者从协和医院了解到,截至目前,已有超300名患者成功接受隐匿型微单孔肺结节切除术,其中不乏来自美国、日本、英国、智利、加拿大等国家的华侨华人。

协和医院胸外一科团队进行教学查房。

协和医院胸外一科团队进行教学查房。

为了让更多的患者受益,今年6月,陈椿、郑斌牵头发布《经乳晕周围隐匿微单孔电视辅助胸腔镜肺切除术专家共识》,明确手术适应症、操作规范及围手术期的管理标准,为该术式的全国推广提供指导。

“隐匿型微单孔肺结节切除术不仅是技术的飞跃,更是医学人文关怀的深度诠释。”14日,前来学习交流的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院胸外科副主任医师黄楚坚在现场观摩手术后表示,虽然这一术式对医生的操作有着更高的要求,但他还是希望能克服困难将此技术带回自己所在的医院。

截至目前,已有国内外近百家医疗机构通过线上线下交流的方式对这一技术进行学习,逾70家医疗单位已在临床中广泛应用该术式。

“令大家倍感振奋的是,过去是我们去欧美学习技术,现在我们也能参与世界级的学术探讨了。”郑斌介绍说,目前,协和医院已与欧洲及东南亚多个医疗相关机构达成合作意向,未来将在全球范围内逐步开展多中心临床研究,让更多国内外患者感受到“隐形手术”带来的幸福。

“人民群众对健康生活的美好向往就是我们努力的方向。”陈椿表示,未来团队仍将坚持把病人的痛点作为创新的起点,聚焦防御前移、深探精准治疗,为健康中国建设贡献更多力量。

(文中提及患者皆为化名)

(记者 张静雯 文/图)