法院智慧办案解农民工“薪愁”

在法治的进程中,法院以智慧之力解农民工“薪愁”。借助先进的信息化系统,案件受理、审理流程迅速推进。法官们通过在线调解平台,与各方当事人实时沟通,耐心倾听诉求,快速厘清责任。智慧庭审系统让证据展示更清晰,庭审过程高效便捷。同时,对拖欠农民工工资的企业,依法进行严厉制裁,确保农民工的合法权益得到及时保障。这种智慧办案方式,犹如一盏明灯,照亮了农民工讨薪的道路,让他们的辛勤付出得到应有的回报,彰显了法治的温暖与公正。

激活“沉睡资产”,实现劳动者和企业多赢

法院智慧办案解农民工“薪愁”

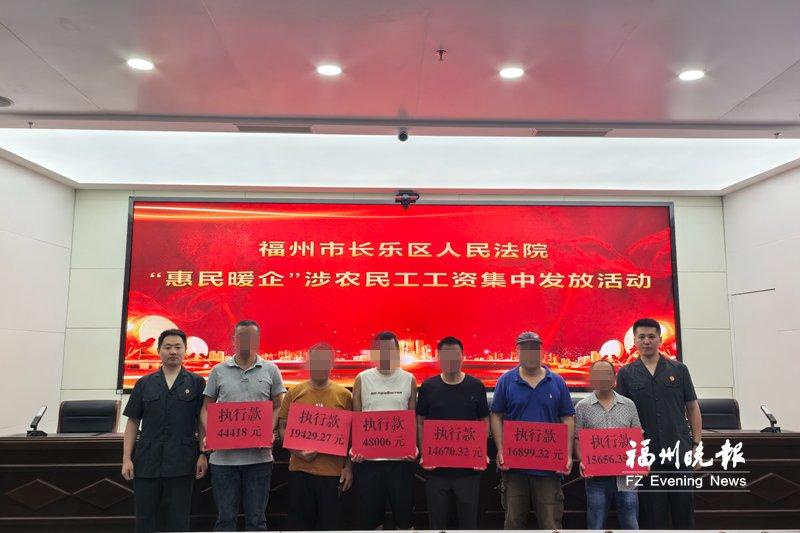

长乐区法院向农民工集中发放被拖欠的工资款。

长乐区法院向农民工集中发放被拖欠的工资款。

近日,长乐区法院收到被执行人某企业送来的致谢牌匾,牌匾上写着“司法温情助企纾困,柔性执法焕企重生”。此前,申请执行人22名农民工陆续到长乐区法院递交《结案申请书》,并向法院表示感谢。究竟是什么案件的执行效果能让双方都满意?

事情要从长乐区法院办理的一起涉小微企业欠薪执行案件说起。因市场行情变化,某企业拖欠22名农民工工资共计37.46万元。农民工集体讨薪未果,经劳动仲裁后仍未收到工资款,遂向法院申请强制执行。

农民工需要工资款保障生活;企业名下仅有的若干设备难以变现,若贸然处置,企业可能难以为继。执行干警一边审查案卷材料,一边思考案件执行的最优方案。

经多番研讨,干警决定再赴企业,了解其生产经营状况,试图挖掘其他财产线索以推动执行。干警与企业负责人杨某谈话时,杨某无奈地表示:“不是不想发工资,是真没钱。我们也被别人欠了钱,催了好几次都要不回来。”干警从中敏锐地察觉到执行的突破口,发出询问:“总共被欠了多少钱?有无相关凭证材料?”杨某翻出与某公司(第三方)的合同,说:“这家公司欠了我们合同款84.56万元,拖了一年都没付。”

查阅相关材料后,干警当即赴第三方公司展开调查,并确认第三方公司应向被执行人支付合同款84.56万元的事实无误。接着,干警向第三方公司送达《履行到期债务通知书》,明确要求第三公司将在收到通知之日起十五日内欠款汇入法院执行账户。

在干警耐心释法说理下,第三公司将37.46万元转入法院执行账户,并将剩余的47.1万元转入杨某的企业账户。法院执行账户内的款项被用于支付22名农民工的工资;收到第三公司支付的剩余欠款后,杨某激动地说:“这笔钱就像‘强心针’,企业终于能喘口气,可以恢复正常生产了!”

事后,杨某的企业向法院送去牌匾致谢。这块牌匾彰显了长乐区法院办理执行案件的智慧——通过激活企业应收账款这一“沉睡资产”,实现劳动者“劳有所得”与企业“破局重生”的多赢,既守住劳动者生存底线,又避免了“办一个案子、垮一家企业”。(记者 林春长 通讯员 林伟 林旻煜 文/摄)

上一篇:解放军台湾海峡应对挑衅画面曝光